カテーテル治療(冠動脈形成術)後に知っておきたい知識 冠動脈疾患 | 動脈硬化

「カテーテル治療で無事退院した」そんなあなたに読んで欲しいコラム

狭心症に対してカテーテル治療が終わったあなたは、主治医からも“手術はうまくいきました”と説明を受けます。説明に同席した家族もほっとしたと思います。日本のカテーテル治療レベルは世界トップレベルです。個人的にはカテーテル治療のような細かな治療を日本で受けられることは、それだけで幸せなことと考えています。しかし、でもこれで全てが終わりではありません。

問題点1:どんな名医が治療しても、治療後の再狭窄は0にはなりません。決められた薬を毎日内服してください。そして狭心症の再発を疑えば必ずニトログリセリンを舌下してください。

問題点2:カテーテル治療はあくまで、局所治療です。 治療していない場所にも、必ず動脈硬化があり今後狭心症になる予備軍があります。 予備軍が進行しないように、狭心症や心筋梗塞の原因(高血圧や悪玉コレステロール高値)を引き続き治療することが重要です。

これから先、動脈硬化の進行させないために

動脈硬化の進行を防ぎ、動脈硬化の原因となる高血圧、糖尿病、脂質代謝異常(悪玉コレステロールが多い)、喫煙の治療で動脈硬化の進展を少しでも抑えましょう。そのためには、生活習慣の見直し、適度な運動と食生活を整えることが何よりも重要です。

治療後に行う検査

✔︎冠動脈造影 ・冠動脈CT

カテーテル治療後6-9ヶ月後に確認の造影検査を行う施設が多いようです。治療した部位に再狭窄がないか検査をします。

約10%弱に再狭窄がみつかり、必要に応じて再治療となります。確認造影で再狭窄がなければ、その後は定期的にカテーテル検査はしません。(ケースバイケースです)最近は冠動脈CTの発達もあり、CTや心筋シンチで評価する施設も増えています。

✔︎心電図および運動負荷心電図

胸痛がはっきりしなくても、心臓が酸素不足になっていることがわかることがあります(虚血の証明)。運動による評価を行うのは心臓の検査特有かもしれません。

✔︎心臓超音波(エコー検査)

心臓カテーテル治療の手順・使用されるステントについて

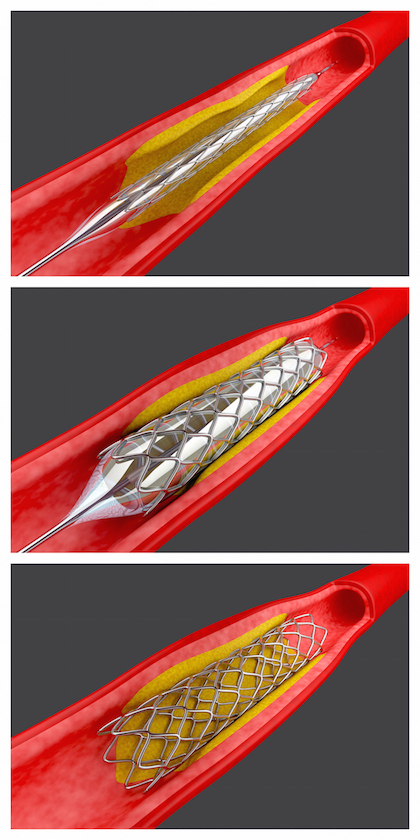

わかりやすくいえば、カテーテル治療は以下の手順で行うことが多いです。

1:血管の狭い箇所に、ワイヤーを挿入する

1:狭い箇所に、バルーン治療を行い、血管を広げる

1:血管拡張した場所に薬剤溶出性ステントを留置し、その後再度拡張する。

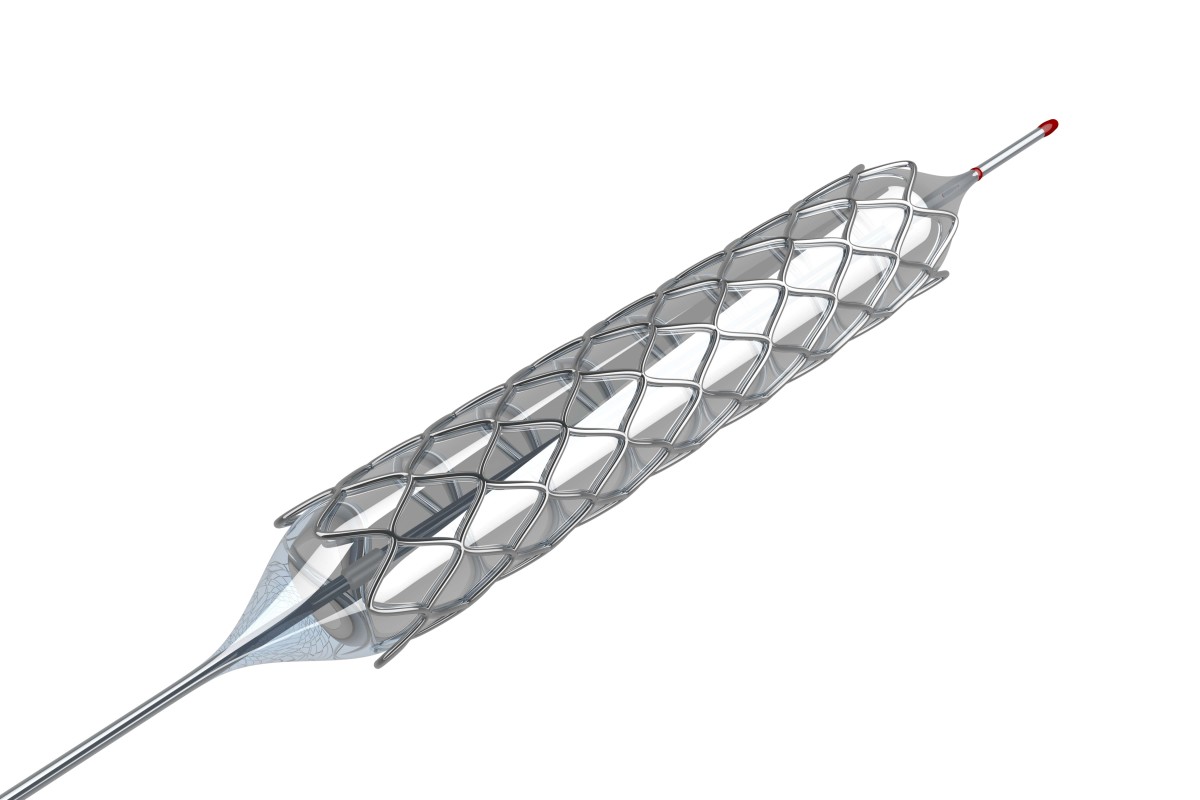

薬剤溶出性ステント

メリットは再狭窄が大きく減る

従来、カテーテル治療後の再狭窄が30%と言われていました。再狭窄をおこすと、治療した場所が再び狭くなり狭心症が再発します。薬剤溶出性ステントは、再狭窄が劇的に減少することから主流になっています。ステントに、再狭窄をおこさせない薬がのっています。非常に効果的ですが、薬がのっていることで、冠動脈内皮の本来ある被覆化が遅れることから、抗血小板療法(血をさらさらにする薬)が2種類、カテーテル治療後一定期間併用で内服して頂く必要があります。バイアスピリン・プラビックス(もしくはエフィエント)の2剤が多いようです。一定期間、抗血小板療法を単剤に減量します。

デメリットは、2種類の抗血小板薬が一定期間必要なこと

薬剤溶出性ステントの問題点は、ステント内血栓症です。ステント内血栓症とは、ステント留置後に血栓が湧いてしまう状態で、多くは心筋梗塞となり、発症すると3人に2人は致死的経過を辿ります。そのため、抗血小板薬を自己中断しないように注意が必要です。特に治療後3ヶ月以内の中止は,特にステント血栓症のリスクが高いです。

薬剤溶出性ステント(DES)は第2世代、第3世代と呼ばれるステントが登場し、第1世代よりもステント内血栓症が減っています。今後さらに改良されたステントが出現することを願っています。

抗血小板薬によ出血のリスク

抗血小板剤2種類の内服により、出血リスクは上昇します。抗血小板剤2種類の処方期間は、胃潰瘍予防の胃薬 (プロトンポンプ阻害薬)をで処方することが多いです。アスピリン潰瘍予防として保険適応があります。

#冠動脈形成術#心臓カテーテル治療#カテーテル治療#PCI